Короли блефа

Они знают наши слабости

На прошедшей неделе в Чите зарегистрировано несколько фактов хищения денег у пожилых людей, которым звонили неизвестные и, представившись работниками Пенсионного фонда, обещали надбавку к пенсии. Мошенники просили номер банковской карты для перечисления денег, в итоге накопления стариков исчезли с их счетов.

Ещё один очень распространённый способ обмана забайкальских бабушек и дедушек – телефонный звонок от имени сына или внука, якобы попавшего в дорожное происшествие. Чтобы «замять» ДТП, взволнованные пенсионеры, находясь под психологическим прессингом, передают требуемые суммы курьерам или перечисляют их на банковскую карту.

Понятно, что с появлением интернета, сотовой связи и прочих технологий современное жульничество стало более изощрённым. Но, тем не менее, в основе его по-прежнему немало хитростей, используемых ещё сто лет назад. Почитаем об этом в старых читинских газетах.

Картошка вместо яблок

Аферистов и пройдох хватало во все времена. Кто-то из них работал по-крупному, вёл длительную подготовку, чтобы развести человека или компанию на круглую сумму. Другие довольствовались «мелочёвкой».

В начале двадцатого века криминальная статистика Читы была однообразной – кражи, грабежи, убийства совершались почти по одной и той же схеме. Топор и кистень – это традиционные орудия читинских преступников, которых местные полицейские устанавливали в два счёта, а вот арестовать мошенника было для них огромной удачей.

В 1908 году сотрудники читинской и одесской сыскной полиции раскрыли новую для того времени железнодорожную аферу. Как рассказала читателям «Забайкальская новь», «несколько отправителей, войдя в соглашение с бывшим начальником ст. Шестаково заменили отправленные ими из Киева в Читу яблоки картофелем. Получатель, понятно, не принял груза. Дороге пришлось заплатить 30000 рублей. Задержаны трое».

Это, конечно, не афера международного авантюриста отставного корнета Николая Савина, самозваного графа и маркиза, собиравшего по всему миру деньги «на строительство» Транссибирской магистрали и умудрившегося «продать» американцам Зимний дворец. Но, например, в августе 1925 года «Забайкальский рабочий» рассказал о приехавшем в Читу «из центра» гражданине Шубине, который «выдал себя за кандидата партии, заявил об утере документов, втёрся в доверие» и, получив немалую сумму для выдачи жалования учителям, скрылся в одной из пограничных китайских деревень. Оказалось, что в Забайкалье он приехал из Рязанской губернии, где «в бытность членом Путятинского ВИКа растратил немало налоговых денег».

Да и читинские жулики ничем не брезговали.

А немногим раньше, в 1922 году, некие Калашников и Медведев решили «проверить» на Сенной площади китайских торговцев. При этом Калашников назвался начальником городской милиции. Только, сообщила 9 марта газета «Дальне-Восточный телеграф», это «его и выдало, так как китайцы знают по наружности начальника милиции – «настоящая капитана», а это «макака», как они заявили уголовному розыску…».

Ломщики и фармазонщики

Судя по газетным заметкам, в Чите особо популярными были мошенники, «надувающие» народ на размене купюр. Их называли менялами или ломщиками, так как они «ломали» пачку с деньгами, незаметно складывая вдвое и пряча в рукав или карман часть суммы. Выявив «недостачу», мошенник возвращал деньги и, обогатившись, удалялся. Такой аферист, задержанный в Чите в 1925 году, оказался «сербским подданным».

Славилась Чита и своими фармазонщиками – мошенниками, промышлявшими продажей фальшивых драгоценностей. Эти уважаемые в блатном мире люди обладали актёрским мастерством и могли осколки стекла продать как бриллианты, а медные кольца выдать за золотые. Жадность желающих «по случаю» купить «золотые» вещи «за дешево» способствовала успешной деятельности этих мошенников.

Вот что рассказал автор заметки в газете «Дальне-Восточный Путь» в марте 1922 года:

- Вам угодно золотое кольцо 92 пробы? – спросил меня почтенных лет незнакомец с двадцатифунтовой связкой колец в руке. Из любопытства я взял одно из колец. Надел на палец, посмотрел пробу - золотое.

- Пять рублей золотом, - заметил незнакомец, - парочка восемь...

В дальнейшем почтенный старец открыл секрет, как из чистой меди делать чистое золото... Гражданина, сделавшего это открытие, можно видеть на Сумасшедшей площади с 10 до 2 дня ежедневно.

Шулера и «нищие»

Среди всех способов уголовно наказуемого обмана особенно выделялось карточное мошенничество - с меткой карт, надрезанием краёв, краплением, наколкой с помощью иглы. Карточные шулера пользовались тем, что азартные игры в Чите были в большом почёте. В августе 1917-го «Забайкальский рабочий» поведал подробности задержания двадцати пяти игроков в помещении железнодорожного собрания. Выигрыш было «решено отдать в фонд социалистических газет». Что железнодорожники, если даже, как писал «Забраб» весной того же года, «игра в карты особенно во 2-ом Общественном собрании по-прежнему процветает…». И шулера нередко «выигрывали» целое состояние.

Настоящий мошенник может расположить к себе любого. Его костюм почти всегда идеален, улыбка - лучезарна, манеры - безупречны. А тем более, если это прелестная дамочка. Судя по истории, предложенной читателям «Забайкальского рабочего» в 1924-м, зимой того года в Чите «любители лёгкой наживы придумали новый способ. Прилично одетые барыни просят проводить встретившегося на улице мужчину до дому. Находятся такие доверчивые и сердобольные обыватели, которые из человеколюбия, ничего не подозревая, идут провожать. В заключение раздетый до ниточки, а то и избитый провожатый с трудом вырывается и убегает восвояси»...

А вот ещё одна история 90-летней давности:

Знакомая ситуация, не правда ли? «Пока живут на свете дураки, обманывать нам, стало быть, с руки», - поётся в известной песенке. Что и говорить, «профессий» у мошенников немало, как и новых (или разновидностей «старых») способов одурачивания доверчивых людей.

(Использованы материалы газет, хранящихся в читинских архивах)

Мегафон создал маркетплейс с тарифами мобильной связи

Парк МЖК в Чите встретил зиму во всей новогодней красоте

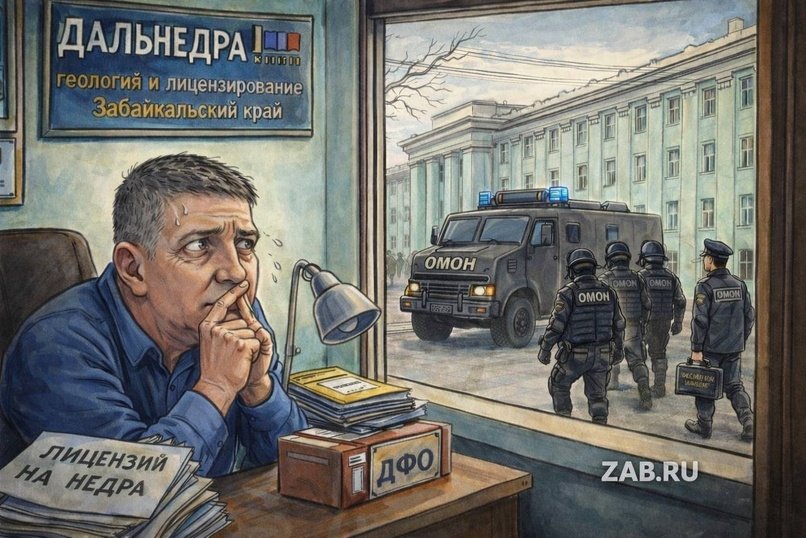

Лицензия на недра. Владивостокский взрыв и тень над Забайкальем

Если вы думали, что алкоголизм уходит в прошлое, то вы сильно заблуждаетесь (18+)

Одним из лучших способов снять стресс, взбодриться и очиститься душой и телом является поход в баню