Провал наступления

В Чите июнь 1917 года был относительно спокойным. Одни выборы прошли в мае, следующие предстояли в июле. Власть занималась текущими проблемами, а они росли подобно летящему с горы снежному кому. Продовольствия не хватало, цены росли, а вместе с ними и преступность. Всё внимание забайкальцев было обращено на запад страны, где происходили очень важные события.

Конец двоевластия

Сразу после Февраля в стране, как известно, наступило двоевластие. С одной стороны - Временное правительство, создавшее повсеместно Комитеты общественной безопасности (КОБы) и региональных комиссаров. С другой - Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, сложившиеся с низа до столицы, где вплоть до июня роль высшего органа этой власти принадлежала Петроградскому Совету.

Наконец в июне собрался первый Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. В советское время о нём упоминали только в связи с исторической репликой Ленина. Ильич на слова меньшевика Ираклия Церетели о том, что в России нет политической партии, которая была бы готова единолично взять власть в свои руки, резко бросал: «Я отвечаю: есть! Ни одна партия от этого отказываться не может, и наша партия от этого не отказывается: каждую минуту она готова взять власть целиком».

Подавляющая часть делегатов отнеслись к ленинскому заявлению, как к безответственной демагогии, посмеявшись над ним. Напрасно посмеявшись.

Большевики на съезде были не просто в меньшинстве, а в абсолютном меньшинстве. Из 1090 делегатов их - только 105. Большинство голосов было у блока эсеров и меньшевиков. Съезд избрал свой высший орган, который наконец и возглавил всю вертикаль Советов. В его состав избрали 320 человек, из которых 123 были меньшевиками, 119 эсерами, 58 большевиками, остальные представляли другие левые партии.

Председателем избрали меньшевика Николая Чхеидзе. Казалось, вторая власть наконец-то оформилась. Но именно в этот момент и пришёл конец двоевластию. Съезд и избранный им ВЦИК большинством голосов поддержали во всех принципиальных вопросах Временное правительство, по сути дела признав его верховенство и оставив за собой лишь контрольные функции. Это произошло и в вопросе отношения к войне, которую решили продолжать до победы. Большевики и другие крайне левые попытались протестовать. Ситуация накалялась. Её разрядила информация о начавшемся наступлении русской армии.

«Акт политической мудрости»

18 июня в наступление перешли сразу две русские армии Юго-Западного фронта. Это большое стратегическое наступление планировалось ещё при императоре Николае II.

Вместе с союзниками по Антанте предполагалось нанести удары в конце апреля - начале мая 1917 года. Казалось, что это заставит Германию и Австро-Венгрию капитулировать. Но хаос и разложение войск, возникшие в результате Февральской революции, сделали невозможным проведение наступления в намеченные сроки. Оно было отложено на июнь.

Новый военный министр Александр Керенский решил-таки наступать, предполагая, что успех повысит и его личный рейтинг. Как считают некоторые современные историки, наступление было «блестяще подготовлено командованием, но провалилось из-за катастрофического падения дисциплины в русских войсках».

Первые два дня принесли небольшой тактический успех. И в телеграмме Временному правительству 18 июня Керенский радовался: «Сегодня великое торжество революции, Русская революционная армия с огромным воодушевлением перешла в наступление».

Интересно, что в этот же день в передовице прокеренской «Забайкальской Нови» сообщалось о том, что на Всероссийском съезде Советов был обсуждён и вопрос об отношении к войне. С мнением большевиков и меньшевиков-интернационалистов не посчитались.

«Отклонив подавляющим большинством голосов эту новую позицию, съезд рабочих и солдатских депутатов совершил акт политической мудрости и показал, что русская демократия доросла уже до понимания своих сложных задач. И мы верим, что наступление, понимаемое как защита, положит конец тому сепаратному перемирию, которое фактически установилось на фронте и против которого ещё раз так решительно высказалась русская революционная демократия», - писал читинский автор.

Но наступление остановилось. Войска начали обсуждать приказы в «комитетах» и митинговать, теряя время, или вовсе отказывались продолжать воевать под самыми разнообразными предлогами: «своя артиллерия так хорошо поработала, что на захваченных позициях противника ночевать негде». В итоге, несмотря на значительное превосходство в живой силе и технике, наступление 20 июня было прекращено. Это был полный провал.

Читинские «смертницы»

Ситуация на фронте заставила Временное правительство пойти на ряд нетрадиционных решений. Одним из них стало формирование женских батальонов.

Первый батальон возглавила участница боев с 1914 года, георгиевский кавалер, прапорщик Мария Бочкарёва. Некоторое время до войны она жила в Забайкалье. Вместе с любимым, числившимся крестьянином Читинского уезда, она, уйдя от мужа-деспота, почти три года провела в нашем крае. Ну, а потом и с ним произошёл разрыв, а тут и война началась, на которую она пошла, получив разрешение лично от Николая II.

21 июня в Петрограде состоялась торжественная церемония вручения новой воинской части знамени с надписью «Первая женская военная команда смерти Марии Бочкарёвой». В народе их стали называть «смертницами». Всего было сформировано два батальона и несколько команд, в которых служило более трёх тысяч женщин.

Уже 20 июня стало известно о двух доброволках из Читы, пожелавших немедленно отправиться в женский «батальон смерти». В этот день «Забайкальская Новь» поместила заметку «Батальон смерти». В ней сообщалось, что областной КОБ «обратился к воинскому начальнику с предложением оказать всякое содействие… немедленной отправке гр. Зефировой и А.В. Кузнецовой в Петроград в батальон смерти».

«Это первые ласточки», - говорилось в газете, потому как при «Читинском женском союзе положено начало организации отряда помощи родине». На первом же собрании в него записались 24 дамы.

23 июня в «Нови» было опубликовано «Воззвание к женщинам», в котором забайкалок призывали вступать в этот отряд: «Сейчас на нашем юго-западном фронте началось наступление; необходимо, чтобы это движение вперёд распространилось по всему фронту, чтобы опять не наступило позорного перемирия и отдаления прочного мира».

29 июня «Забайкальский рабочий» поместил объявление: «Сегодня, 29 июня, в 5 час. дня в помещении Беженского комитета (Корейская, дом Фромберга) состоится собрание записавшихся в женский отряд помощи Родине для окончательной организации отряда».

Сколько же, в конечном счете, было «смертниц» из Забайкалья и как сложилась их судьба, в том числе Зефировой и Кузнецовой, не известно.

Провидческий прогноз

Если в Чите, столице огромной Забайкальской области, которая тогда включала не только современные территории Забайкальского края и Республики Бурятия, но даже часть нынешней Амурской области, большевики не пользовались особым влиянием, то в ряде мест им удалось стать лидерами. В том числе и в Могоче, бывшей не просто важной железнодорожной станцией, но и центром золотодобычи.

23 июня в «Забайкальской Нови» появилась статья «Зло на золото», автор которой с возмущением писал о ситуации в этом районе: «Агитация идёт в духе Ленина и К-о. Уходя в своих призывах левее здравого смысла, рабочим объясняют их права, но об обязанностях перед родиной, перед всем Народом и Временным Правительством - молчат… Они призывают не признавать Врем. Правительства, огульно называя его буржуазным…».

И хотя до Октября оставалось ещё несколько месяцев, автор той статьи почти провидчески написал: «Злая воля в союзе с невежеством надвигаются, и, как потоп, грозят затопить всё: и разум, и справедливость, и свободу».

Александр Баринов

Статья опубликована в газете «Экстра» №24 от 14 июня 2017 года

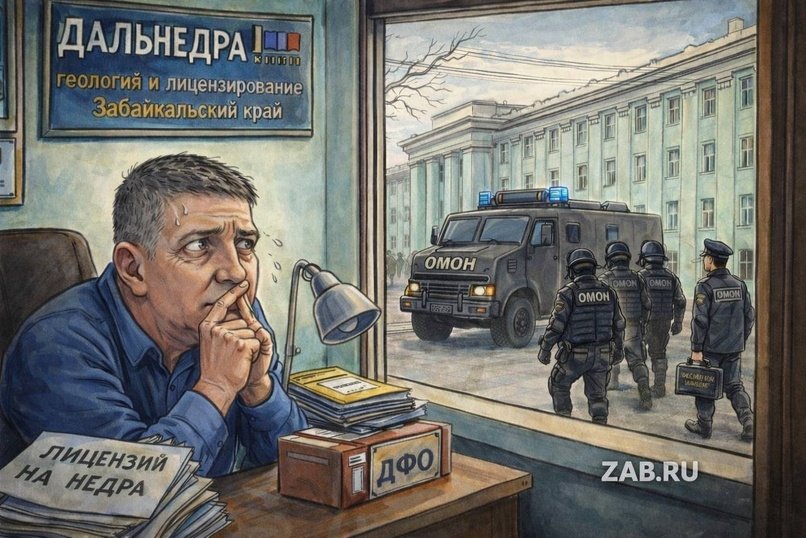

Лицензия на недра. Владивостокский взрыв и тень над Забайкальем

Мегафон создал маркетплейс с тарифами мобильной связи

Одним из лучших способов снять стресс, взбодриться и очиститься душой и телом является поход в баню

Если вы думали, что алкоголизм уходит в прошлое, то вы сильно заблуждаетесь (18+)

Парк МЖК в Чите встретил зиму во всей новогодней красоте