Террор «серых героев»

«Теперь не надо бояться человека с ружьем, потому что он защищает трудящихся и будет беспощаден в подавлении господства эксплуататоров, - так в октябре 1917-го говорил, картавя, Владимир Ленин в советском фильме «Человек с ружьем», снятом Сергеем Юкевичем по пьесе Николая Погодина. - Вот что народ почувствовал, вот почему та агитация, которую ведут простые, необразованные люди, непобедима».

На самом деле «человек с ружьем» стал главной угрозой для мирных обывателей. Поэтому в советский период о солдатском терроре последних месяцев 1917 года старались не писать и не говорить.

Развал армии

После Февраля 1917-го пришедшие к власти демократы и социалисты сделали максимум возможного для того, чтобы развалить все государственные «скрепы». Прежде всего, были ликвидированы органы правопорядка – полиция и жандармерия. К тому же министр юстиции Александр Керенский сумел добиться амнистии не только для всех политических узников, но и для уголовных заключенных.

Весна того года современникам запомнилась уголовным террором. Его удалось если не остановить, то «притушить» после того, как вновь созданная милиция обрела опыт, а сами граждане встали на свою защиту. И устроенные ими самосуды над преступниками остудили некоторых бандитов. Весной у новой власти еще была опора в виде тыловых воинских частей, имевшихся во всех крупных городах. В них еще пока сохранялась дисциплина.

Но к осени ситуация резко изменилась. Во-первых, лучшие представители, ещё имевшиеся в тыловых частях, ушли на фронт либо в милицию. Во-вторых, в армию приняли много амнистированных уголовных, которые на фронт не очень-то и хотели.

Но это не главное. Важнее всего был развал армии как таковой, устроенный Временным правительством. Сначала появился печально известный Приказ №1, согласно которому в армии снизу доверху создавались Советы солдатских депутатов, без решения которых офицеры и генералы шагу ступить не могли. А затем всё тот же Керенский, ставший военным министром, утвердил «Декларацию прав солдата». Армии пришёл конец. Но оставались миллионы людей в шинелях и с оружием.

Выступление Александра Керенского перед солдатами

Заигрывание

«С 24 марта в читинском уездном воинском присутствии беспрерывно производится переосвидетельствование амнистированных уголовных по 50-60 человек в день, - радостно сообщала газета «Забайкальская Новь», бывшая в тот период неофициальным органом партии народных социалистов. - Секретарь присутствия констатирует факт, что среди уголовных царит образцовая дисциплина, и видно, что они с искренним желанием идут на защиту родины».

Эта же газета 12 апреля опубликовала «Гимн солдатам», в котором были такие строки:

Кто первый примкнул к нам: генералитет?

Вожди? адмиралы? прелаты?

О, нет – Солдаты!

Не видел я что-то густых эполет

В те дни, как дрожали палаты

От залпов, косящих отечества цвет;

Кто выручил нас: генералы? о нет. – Солдаты!

Автора, Василия Князева, не смущало, что отречения Николая II добились как раз генералы и вожди Государственной Думы.

Солдаты начали вести себя все наглей и развязней. А с ними продолжали заигрывать.

29 апреля та же газета опубликовала анонимный (подписан - «Почтовик») манифест под названием «Не обвиняй».

«Частенько слышу возгласы: «солдаты ведут себя непристойно, безобразничают, страшно грубы» и т.д. – сетовал неизвестный автор. - Больно становится мне от таких несправедливых упреков. Да кто же, как не серая солдатская шинель принесла нам долгожданную свободу? Кто же сбросил оковы насилия и произвола? Они, наши серые герои».

И «серые герои» все чаще становились героями уголовных хроник местных газет.

«Милиционерами уголовного разведочного бюро задержаны солдаты 12 Сибирского запасного полка, из амнистированных Н. П. Парфенов и В. З. Рубанович, предъявившие в удостоверение своей личности подложные отпускные билеты, выданные якобы воинским начальником, - сообщала «Забайкальская Новь» 6 июня. - Оба дезертира заключены в Читинскую тюрьму».

9 июня на заседании Читинского Совета солдатских депутатов был рассмотрен вопрос «о торговле солдатами на базаре и о солдатах, играющих на улице в карты в орлянку и т.п.»

«22 августа, при обходе города, - писал «Забайкальский рабочий», - на Петровской улице, в постоялых дворах задержано четыре дезертира, которые отправлены в распоряжение Читинского воинского начальника».

Видно, это «серые герои», притихшие было после подавления июльской попытки большевиков захватить власть и ареста части их лидеров, расправили плечи после ареста генерала Лавра Корнилова и его соратников. Ну, а уж после Октября они почувствовали себя полной властью. На арену вышел «человек с ружьем», убежденный, что именно он теперь и есть власть.

Погромы

Первым, кто рассказал о трагических событиях осени 1917 года в Забайкалье, стал известный краевед, ветеран милиции Артем Евстафьевич Власов. В 1997 году, когда отмечалось 80-летие событий 1917 года, мизерным тиражом 300 экземпляров была издана его брошюра «Создание милиции Забайкалья в 1917 году».

В ней впервые рассказано, что 25 сентября начальник 3-го участка Нерчинской городской милиции докладывал в Читу, что расквартированные в городе тыловые солдаты стали нападать на дома терпимости «с целью разгона и отбора вещей и имущества». Доставалось от них и пассажирам местных пароходов, а также состоятельным гражданам.

Аппетит, как известно, приходит во время еды.

И вот уже в начале декабря начались погромы. 19 декабря «Забайкальский рабочий» опубликовал телеграмму из того же Нерчинска: «Солдатами гарнизона разграблен винный склад».

21 декабря эта газета сообщила некоторые подробности: «Вскоре присоединился весь гарнизон Нерчинска, состоящий из солдат и казаков. Весь день 18 числа происходило расхищение склада. Участвовало много местных жителей и из ближайших селений. Многие жители, не участвуя лично в расхищении, покупали вина у солдат и казаков – бесплатно и по дешевке. Ночью в 2 часа склад загорелся. Пожар продолжается. Расхищено пока восемь тысяч ведер вина, бывшего в мелкой посуде. Приступлено к расхищению спирта из цистерн. Количество последнего пятьдесят тысяч ведер. Этой же ночью разграблено несколько магазинов на базаре. Утром сегодня началось расхищение имущества купцов».

Погром винного магазина

То же самое происходило и в других городах Забайкалья, в том числе и в Чите. Где пьянство, там и драки. А где драки, там и убийства. «Рубикон» перешли в начале декабря.

Зверское убийство

4 декабря «серые герои» убили героя реального – милиционера Татарникова (в ряде публикаций и в книге Артема Власова его ошибочно называли Татариновым). В отличие от большинства тыловиков, никогда не нюхавших пороха, это был настоящий фронтовик, шесть раз раненый в боях. 6 декабря газеты писали об этом преступлении без особых подробностей. И лишь 10 декабря в «Забайкальском рабочем» был напечатан относительно полный отчет. Приведу его без купюр, тем более что ровно 100 лет детально об этой трагедии не рассказывалось:

«4 декабря, около 9 часов вечера, у кинематографа «Золотой Рог», солдатами совершен самосуд над милиционером Татариновым, который со слабыми признаками жизни был отправлен в городскую больницу. 8 декабря он умер.

Обстоятельства дела таковы: по Амурской улице шли пьяные солдаты, пели песни, переплетая их площадной бранью. Милиционер Татаринов просит прекратить бесчинство, уговаривая пьяных идти домой проспаться. В ответ на это, один из солдат ударил Татаринова, Татаринов делает попытку задержать обидчика, начинается свалка, в которой солдат сшиб Татаринова с ног и, навалившись на него, стал бить. Татаринов из-под солдата сделал выстрел, ранив его в ногу и, в то же время, кто-то нанес солдату колотую рану в живот, от которой он и умер 7 декабря. В тот момент, когда раздался выстрел, на Татаринова набросилось до 50 человек. Милиционер Цицило оттеснил от толпы Татаринова и посадил его в пролетку извозчика. Но солдаты вырвали Татаринова и начали бить, чем попало. Били с перерывами. Одна за другой зажигались спички для того, чтобы узнать, жива ли жертва. Убедившись при свете огня, что «враг» еще жив, снова начинали бить. Наконец один из нападавших взял камень и им бил по голове Татаринова».

Дом Бутаковых, Амурская, 80, где в 1917 году находился кинотеатр «Золотой рог»

Это преступление так и не было раскрыто.

Когда власть бессильна

Читинский Совет солдатских депутатов, в котором в то время большинство было у эсеров и меньшевиков (тех самых, заигрывавших с «серыми героями»), 8 декабря, признавая бессилие местных властей справиться с проблемой террора, попытался перевести стрелки.

Совет в своем решении заявил, что в Чите происходит наплыв солдат (их не называли дезертирами), «часто солдат мнимых, носящих лишь солдатскую шинель и большею частью являющихся из преступного элемента, которые не причислены к какой-либо воинской части местного гарнизона и не имеют в городе своей оседлости, а бродя по городу, а также по всем увеселительным заведениям, ведут себя крайне вызывающе и производят дебоши». Далее следовала удивительная фраза: «Существующая милиция не в силах справиться, главным образом лишь потому, что им иметь дело приходится с лицами в солдатских шинелях».

Идея попытаться навести порядок самим демократическому Совету солдатских депутатов не пришла.

В ответ 9 декабря общее собрание милиционеров Читы назвало все своими именами, заявив, что теперь милиция снимает с себя всю ответственность за порядок в городе. «Отныне, - заявили милиционеры, - вся ответственность должна лечь на организации, стоящие во главе солдатских масс, которые должны прийти на помощь милиции в борьбе с преступностью и властно сказать солдатам: «Опомнитесь!».

Народная милиция

В декабре демократы начали бесконечно заседать. Съезд следовал за съездом. А выйти вечером на улицы было опасно, там правили бал «серые герои».

Порядок навели фронтовики – прибывший с фронта 17 января 1-й Читинский казачий полк, в котором под командованием прежних офицеров еще сохранялась воинская дисциплина. Но ненадолго. «Человек с ружьем» уже появился не только в каждом городе, но и в каждом селе. Страна семимильными шагами шла к крупномасштабной трагедии. Гражданская война стала таким бедствием, что преступления 1917 года сначала поблекли, а потом просто на десятилетия забылись. В том числе и в угоду идеологическим мифам. На самом деле «человека с ружьем» в конце 1917 года в России боялись больше всего. И для этого были все основания.

Александр Баринов

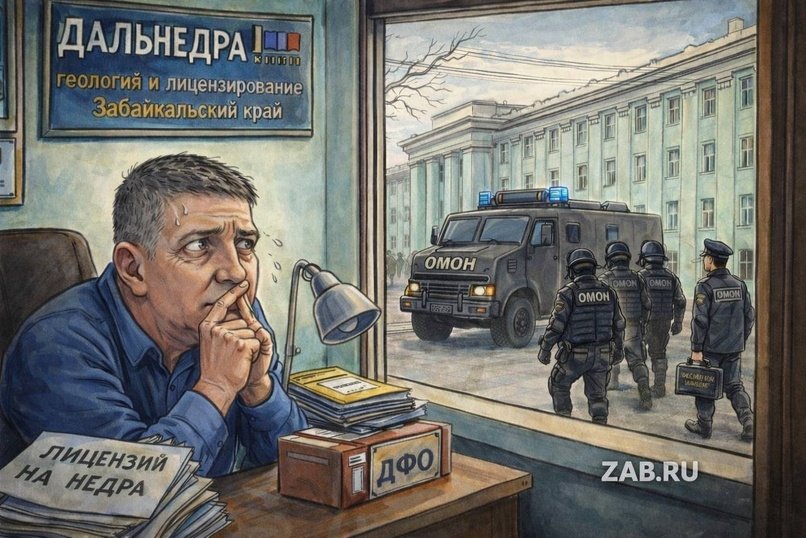

Лицензия на недра. Владивостокский взрыв и тень над Забайкальем

Если вы думали, что алкоголизм уходит в прошлое, то вы сильно заблуждаетесь (18+)

Трутнев против бюрократии: «Дома горят, а мы ждём согласований с Рослесхозом»

Мегафон создал маркетплейс с тарифами мобильной связи

Одним из лучших способов снять стресс, взбодриться и очиститься душой и телом является поход в баню