Торговля «живым» товаром

«Войдя в здание, полицмейстер столкнулся с молодой разъярённой женщиной.

- Это что же такое? –- голосила она. - Меня пристав проституткой записал, а я портниха! Я приставу говорю, что я портниха! А он – я вот, мол, сперва тебя в список проституток внесу, а потом проверю, чем ты занимаешься!

- Проверил? - поинтересовался Власков.

- Да он меня бить начал!»

Как жили чины полиции

Этот диалог не из читинской жизни. Он взят из рассказа А. Соболева «Один день из жизни полицмейстера», который был написан по материалам Госархива Пензенской области. Но такой диалог вполне мог произойти в начале XX века и в Чите. И подтверждение тому документы из Госархива Иркутской области, освещающие работу читинской полиции. В то время местные полицейские чиновники, исполнявшие свои служебные обязанности в тяжелейших условиях, не получали ни требуемых социальных гарантий, ни должного денежного вознаграждения. Достаточно сказать, что «средние размеры жалованья сыщиков за полную ежедневных опасностей полицейскую службу не превышали 30 – 45 рублей в месяц». Такая оплата труда была «сопоставима по своему размеру с денежным вознаграждением за спокойную, безопасную и не требовавшую особой квалификации деятельность чернорабочего». Кроме того, в городах сыщикам приходилось отдавать большую часть своего содержания за наём жилья. Ситуация усугублялась малочисленностью полицейских штатов, а постоянный риск превращал полицейскую службу в малопривлекательное занятие. Как итог, использование служебного положения в интересах наживы получило в полицейской среде широкое распространение. В зависимости от особенностей региона и уровня служебного положения полицейские практиковали различные методы получения незаконной прибыли.

Женщины на продажу

В отличие от других регионов Восточной Сибири, имевших свой «опыт», читинские полицейские выбрали свой, особый способ наживы. По этому поводу в одной из своих публикаций иркутянин А. Сысоев в журнале «Сибирская заимка» от 5.10.2014 года писал: «… иная ситуация сложилась в Читинском городском полицейском управлении, где под руководством полицмейстера, титулярного советника Николая Ивановича Балкашина и его помощника губернского секретаря Грудинского практиковалась торговля «живым» товаром»». При этом чиновники городской полиции действовали следующим образом. Они, выполняя требования полицмейстера, с особым рвением проверяли пассажиров железнодорожных составов и посетителей публичных мест. Выявленные при таких проверках молодые девушки, не имевшие «письменных видов» (паспортов), высаживались с поезда и препровождались в полицейскую часть Читы. Туда же доставлялись все женщины, задержанные в пивных лавках, на рынках, гостиницах и других местах. Бывший полицейский надзиратель Скаржинский вспоминал: «Затем появлялись содержатели домов терпимости и осматривали женщин и, убедившись в пригодности, покупали их у полицмейстера Балкашина и полицейского надзирателя Сёмова, причём последние, в случае нежелания женщин поступать в дома терпимости, угрожали им высылкой по этапу и тюрьмой». На страницах читинских газет того времени неоднократно возникали споры о том, нужны ли в городе дома терпимости (лупанарии). В начале 1900-х годов в Чите они располагались в 4 местах. Городская Дума убеждала горожан в целесообразности их существования. Предназначались они в каждой точке для обслуживания клиентов различных категорий: из высшего сословия, японских и китайских граждан, солдат и мастеровых. Заканчивали этот перечень приезжие крестьяне. Вот с хозяевами этих домов терпимости и «работала» местная полиция во главе с полицмейстером Балкашиным.

Доказательства без обвинения

Между тем военный губернатор Забайкальской области под напором жалоб горожан на подобные действия полиции, назначил проверку, чтобы покончить с этим «непотребным промыслом». В этом нехорошем деле было поручено разобраться чиновнику для особых поручений и советнику губернатора по городским делам титулярному советнику Роману Саврасову (в 1906-1914 годах – читинский городской голова). Роман Михайлович установил, что в течение 1903 года читинскими полицейскими были арестованы 201 женщина. 46 из них за год препровождались в арестантское помещение при городской полиции от 3 до 5 раз. Причём практически все женщины задерживались полицейским надзирателем Сёмовым. По воспоминаниям очевидцев тех событий, надзиратель Сёмов «был с женщинами груб до невероятности и смотрел на всех как на бессловесных животных». Проверка, проведенная Саврасовым, выявила и «цены» на «живой» товар. Оказывается, в начале XX века в Чите одна живая женщина продавалась полицейскими содержателям домов терпимости за 50 рублей. Какие же меры были приняты по результатам проверки? По всей видимости – никакие. Несомненно, на рассмотрение военного губернатора были поданы материалы расследования о противоправных действиях полицмейстера и его подчинённых. Скорее всего, они были оставлены без последствий. Если дело и возбуждалось, то было прекращено. Во всяком случае, фамилия одного из фигурантов этого дела – полицейского надзирателя Сёмова – ещё раз вошло в историю читинской полиции.

Загадочный надзиратель Сёмов

О судьбе полицмейстера Н.И. Балкашина ничего неизвестно. При освещении краеведами революционных событий 1905-1906 года в Чите упоминается о «полицмейстере», но без фамилии. Скорее всего, в те годы на этой должности был другой человек. А вот полицейский надзиратель Сёмов исправно и так же рьяно, как с женщинами на вокзале в 1903 году, нёс службу на улицах Читы и боролся теперь уже с восставшими революционерами. Александр Баринов в книге «Стража. 1901-1917» привёл два эпизода о службе Сёмова в 1905 году. Однажды Сёмов отобрал винтовку у одного из дружинников, после чего к нему в квартиру якобы ворвались дружинники «организующего рабочие дружины М.А. Григоровича». После этого газета «Забайкалье» обвинила их в том, что они «вели себя там не лучшим образом». Григоровичу в письме в редакцию пришлось опровергать обвинения, за что позже, когда это письмо о деятельности Читинского совета рабочих дружин попало в руки жандармов, он поплатился жизнью (был расстрелян), так как в содержании письма жандармский ротмистр Балабанов усмотрел «полную преступность этой организации». В другой истории говорится о том, что в дни «Читинской республики» местные купцы жертвовали на оружие деньги. При этом попросили опубликовать в «Забайкальском рабочем» кто именно и сколько пожертвовал на революцию. Материал опубликован не был. «Потом, – вспоминала сотрудница подпольной организации типографии Папикас, – этот список был найден у одного из товарищей околоточным надзирателем Сомовым, самым ярым преследователем революционеров». Неизвестно, какую цель преследовал Сёмов: заслужить ли похвалу или получить повышение, но он с этим списком явился к полицмейстеру. И здесь сработала отлаженная система: когда был выявлен источник оперативной информации, людьми с властными полномочиями были за определенное вознаграждение скрыты противоправные действия. Полицмейстер с ротмистром Балабановым решили «реализовать этот список», то есть «за солидный куш возвратить купцам опасный для них документ, что и было сделано». Чем-то неудовлетворенный Сёмов возбудил дело, вследствие которого его очередной начальник был уволен со службы. Дальнейшая судьба самого полицейского-сутенера остается неизвестной.

Валерий Филоненко

Статья опубликована на сайте газеты "Экстра" 13.05.2018

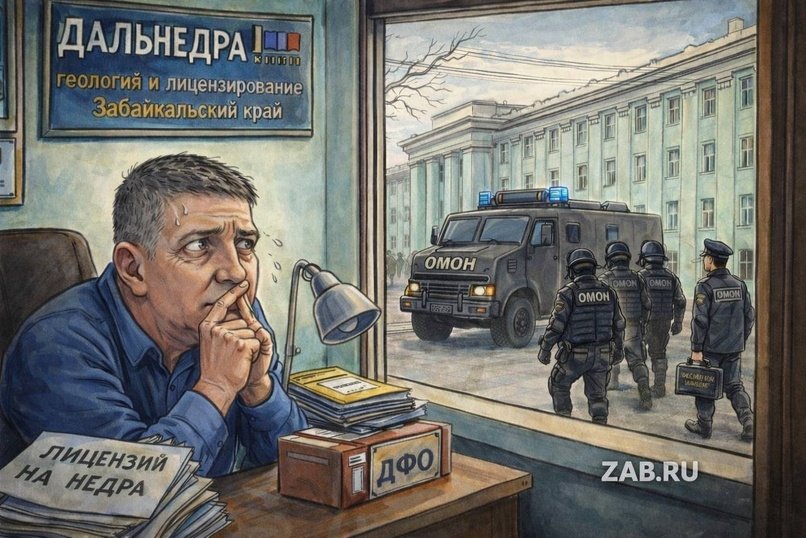

Лицензия на недра. Владивостокский взрыв и тень над Забайкальем

Если вы думали, что алкоголизм уходит в прошлое, то вы сильно заблуждаетесь (18+)

Трутнев против бюрократии: «Дома горят, а мы ждём согласований с Рослесхозом»

Парк МЖК в Чите встретил зиму во всей новогодней красоте

Одним из лучших способов снять стресс, взбодриться и очиститься душой и телом является поход в баню